Überblick über Schlafstörungen und Behandlungsmöglichkeiten

Suchtrends und Hilfsangebote für Schlafstörungen

Die Eingabe des Begriffs „nichtorganische Schlafstörung“ bei Google erzielt circa 18.000 Ergebnisse. Demgegenüber erzielt man über 3.250.000 Treffer, wenn man bei Google nach „Hilfe bei Schlafstörungen“ sucht. Zu finden sind Tipps zur Selbsthilfe, Empfehlungen für Hausmittel oder auch Hinweise auf rezeptfreie Medikamente. Auf den ersten Blick sieht das Angebot vielversprechend aus.

Die Herausforderung bei diesen zahlreichen Lösungsvorschlägen besteht jedoch darin, für sich die eine richtige Lösung zu finden. Doch gibt es diese eine richtige Lösung überhaupt und wie kann diese gefunden werden?

Wann wird von einer Schlafstörung gesprochen?

Bei den ersten Anzeichen von langanhaltender Schlaflosigkeit sollte für jeden Betroffenen der Weg zum Arzt die erste Maßnahme sein. Es stellt sich jedoch die Frage, ab wann Experten von einer Schlafstörung sprechen. Im klinischen Sprachgebrauch wird von einer Schlafstörung gesprochen, wenn Ein- oder Durchschlafstörungen bzw. ein nicht erholsamer Schlaf und somit die Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum vorliegen.

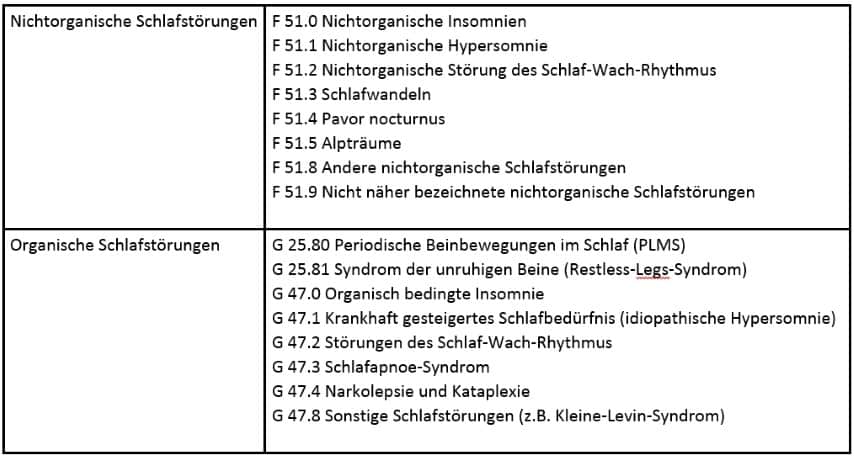

In der „International Classification of Sleep Disorders“, dem Klassifikationssystem das speziell für Experten entwickelt wurde, sind 80 verschiedene Formen von Schlafstörungen beschrieben. Die am häufigsten in der Bevölkerung auftretenden Schlafstörungen sind Insomnien. Die ICD-10 (International Classification of Diseases) unterteilt außerdem die Schlafstörungen in „Organische Schlafstörungen“ und „Nichtorganische Schlafstörungen“.

Klassifikation der Schlafstörungen nach ICD-10

Auf Grund der vielfältigen Diagnosen und Ausprägungsmöglichkeiten von Schlafstörungen, kann eine genaue Diagnose oft erst nach langwierigen Untersuchungen gestellt werden. Bei der Diagnose und Therapie von organischen Schlafstörungen erfolgt überwiegend die Betreuung in Schlaflaboren mit der anschließenden Verordnung von spezialisierten Beatmungstherapien (z.B. die CPAP Überdruckbeatmung).

Bei nicht organischen Schlafstörungen, insbesondere Insomnien, kann durch eine Untersuchung im Schlaflabor eine organische Schlafstörung ausgeschlossen werden. Die weitere Behandlung von Insomniepatienten ist jedoch in den derzeitigen Alltag von Ärzten und Therapeuten nur schwer zu integrieren.

Nicht selten werden Personen mit Schlafproblemen „Schlafmittel“ verschrieben. Eine Verwendung von Schlafmedikamenten kann zwar zu einer kurzfristigen Linderung der Schlafprobleme führen, löst aber selten die ursächlichen Gründe.

Um die Ursachen einer Insomnie zu lösen, ist eine spezifische Behandlung notwendig. Ein Weg, der sich in den vergangenen Jahren als erfolgreich erwiesen hat, ist die Anwendung eines kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren (KVT-I). Die Anwendung dieses Verfahrens wurde bereits 1994 veröffentlicht und wird heute noch von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin e.V. fachlich unterstützt.

Das kognitiv-verhaltenstherapeutische Verfahren zeichnet sich dadurch aus, möglichst konkret und lösungsorientiert an belastenden Problemen des Patienten zu arbeiten. Dabei wird in der Regel versucht, konkrete Gedanken und Verhaltensweisen zu identifizieren, die das Problem aufrechterhalten. Sind diese identifiziert wird mit dem Patienten gemeinsam nach Wegen gesucht, wie sie sich verändern lassen.

Hürden in der Versorgung von Schlafstörungen

Die Hürde in der Versorgung: Wie die meisten therapeutischen Angebote ist auch die KVT-I nur wenigen Patienten zugänglich. Sie wird aktuell zwar von Therapeuten und Ärzten angeboten, jedoch ist die Verfügbarkeit sehr gering. Somnologen, Schlafmediziner, Psychotherapeuten, Pneumologen und Schlaflabore können den wachsenden Bedarf oft nicht zeitnah erfüllen, so dass sehr lange Wartezeiten die Folge sind. Hinzu kommt die Herausforderung für den Patienten, wenn möglich einen Therapeuten in der Nähe des eigenen Wohnorts zu finden. Diesem fehlt dann oft auch die Zeit für eine solche Behandlung.

Innovative Ansätze zur Behandlung von Schlafstörungen

Unternehmen wie die Dream Sleep Services UG, bekannt als „eaze“, haben sich auf die Behandlung von nichtorganischen Schlafstörungen spezialisiert. Das innovative Schlafprogramm des Unternehmens orientiert sich an den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM) und basiert auf der kognitiven Verhaltenstherapie für Insomnie (KVT-I), einem wissenschaftlich fundierten und anerkannten Therapieansatz.

Anders als viele bestehende Behandlungsansätze setzt eaze auf eine persönliche und individuelle Betreuung durch spezialisierte Schlafpsychologinnen. Der zentrale Bestandteil des Programms ist der regelmäßige, empathische Austausch über einen Chat in der eigens entwickelten App. Über einen Zeitraum von rund drei Monaten werden Patienten eng begleitet, während sie gemeinsam mit ihrer Schlafexpertin ein maßgeschneidertes Behandlungskonzept erarbeiten. Dieses Konzept integriert erprobte Techniken aus den Bereichen schlafbezogene Kognition, Entspannungsstrategien und Schlaf-Wach-Strukturierung, um gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Patienten einzugehen.

Das Programm bietet ein niedrigschwelliges, direktes Hilfsangebot, das sich durch die persönliche Interaktion mit qualifizierten Experten auszeichnet. Ziel ist es, Patienten zu befähigen, Experten ihres eigenen Schlafs zu werden. Auf diese Weise lernen sie, auf natürlichem Wege und ohne den Einsatz von Medikamenten wieder erholsam zu schlafen – digital, flexibel und bequem von zu Hause aus. Zudem eignet sich das Schlaftraining als präventive Maßnahme, um der Entstehung schwerwiegender und langfristiger Schlafprobleme frühzeitig entgegenzuwirken.